L’évolution du paysage alpin, qui s’étend sur près de 500 millions d’années, est pourtant abordable pour tout un chacun une fois démêlés ses différents fils. Cette histoire peut être décomposée en trois chapitres principaux: la formation des roches, leur déformation et leur érosion.

1. La sédimentation océanique

L’histoire de l’Ardève commence il y a environ 204 millions d’années au fond d’un océan situé au sud de l’actuelle Europe, la Téthys. Là, durant les 130 millions d’années suivants, des sédiments s’accumulent lentement, formant des couches superposées.

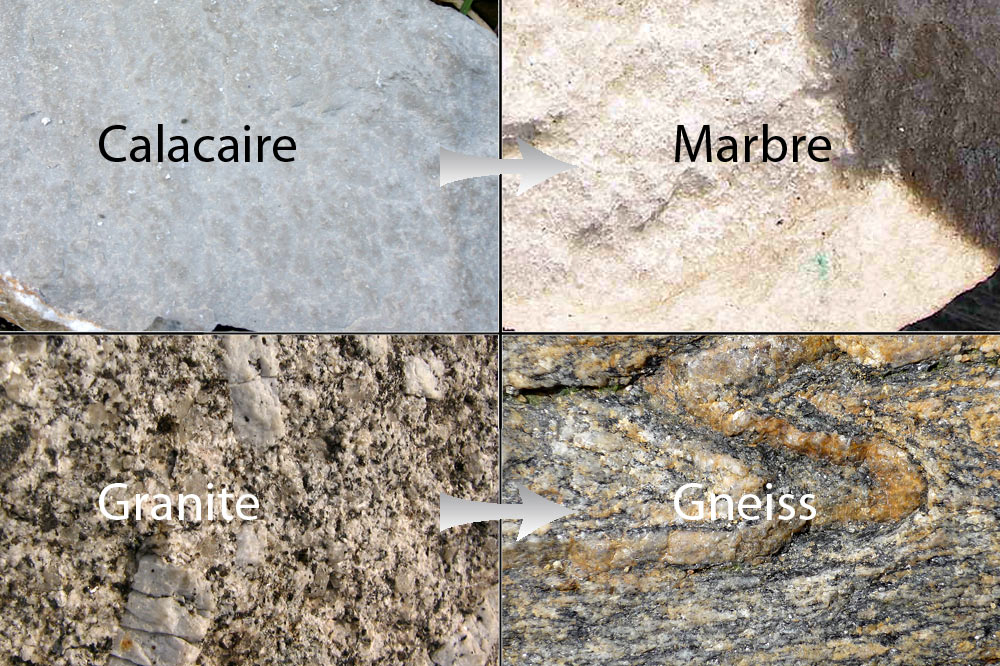

La nature des roches ainsi formées varie en fonction de la profondeur de la mer et de la proximité de terres émergées. Les roches sédimentaires océaniques les plus typiques sont les calcaires, qui sont formés par l’accumulation de squelettes d’animaux marins. D’autres minéraux peuvent se mêler aux calcaires et en diminuer la pureté. A proximité des côtes, les sables amenés par les rivières engendrent des calcaires gréseux. Plus loin des terres émergées, les argiles donnent naissance à des marnes ou des calcaires marneux. Toutes ces roches se retrouvent au sein de l’Ardève.

2. La subduction

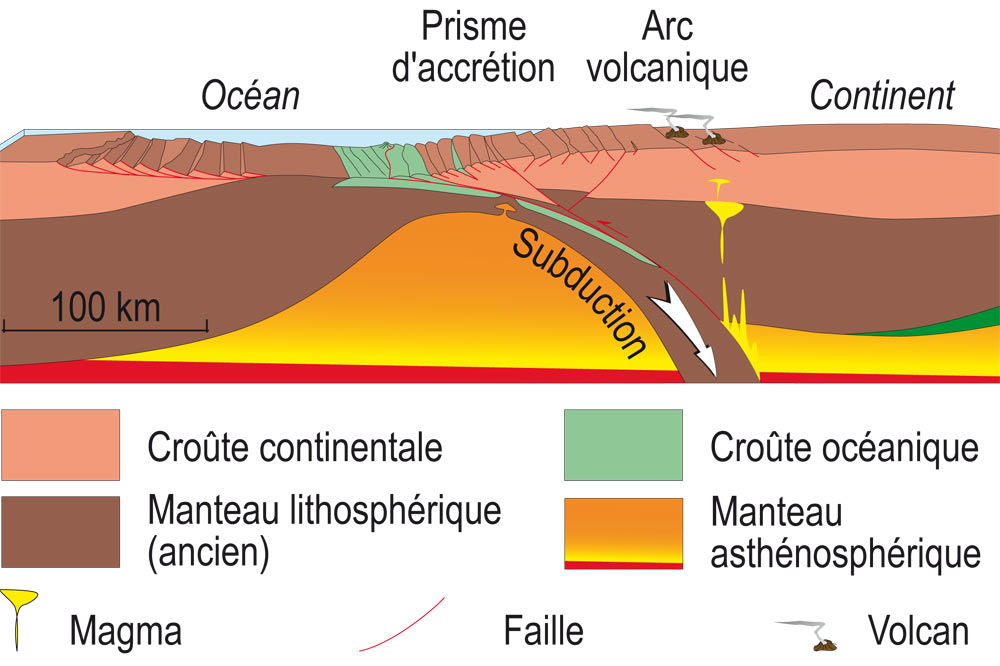

Alors que ces roches océaniques sédimentaires sont en cours de formation, un autre événement géologique survient, il y a environ 120 millions d’années. Le fond de la Téthys, ainsi que le continent situé au nord de cette mer – L’Europe, se mettent à glisser sous le continent qui se trouve plus au sud – l’Apulie (fragment nord de l’Afrique) - et à plonger vers le centre de la Terre. Par ce processus de subduction, l’Afrique remonte vers le nord et la Téthys commence alors à rétrécir.

Aujourd’hui, les zones de subduction actives sur la planète sont principalement situées autour de l’océan Pacifique, formant la «ceinture de feu». C’est ce phénomène qui est à l’origine des tremblements de terre qui secouent régulièrement le Japon et l’Amérique du Sud.

3. Le métamorphisme

Au fur et à mesure que la Téthys se referme, de -120 à -60 millions d’années, les roches sédimentaires qui constituent son fond sont progressivement entraînées vers les profondeurs de notre planète. Elles se retrouvent dans un environnement où la température atteint plusieurs centaines de degrés et la pression présente des valeurs importantes.

Sous l’effet de cette augmentation combinée de pression et de température, ces roches deviennent plus tendres et commencent à se déformer. Dans des conditions extrêmes, c’est la structure même de ces minéraux qui est alors transformée. Ici, ce processus n’a pas été suffisamment intense pour altérer tous les minéraux et c’est pourquoi on trouve encore des calcaires. Le métamorphisme a aussi conduit à la formation d’ardoises, autrefois exploitées, au pied du flanc sud de l'Ardève. Aujourd’hui n'y demeurent que les débris de l’exploitation minière.

4. Le prisme d’accrétion

Il y a 60 millions d’années, le glissement de l’Europe sous l’Afrique finit par entraîner la disparition de la Téthys. Un véritable choc de titans commence alors; les deux continents continuent leur mouvement l’un vers l’autre.

Leurs roches, ainsi que celles sédimentées au fond de la Téthys, vont alors se plisser et se déformer, comme de la tôle de voiture froissée dans un accident, formant un prisme d’accrétion. La métamorphose des roches qui formeront les futures Alpes se poursuit.

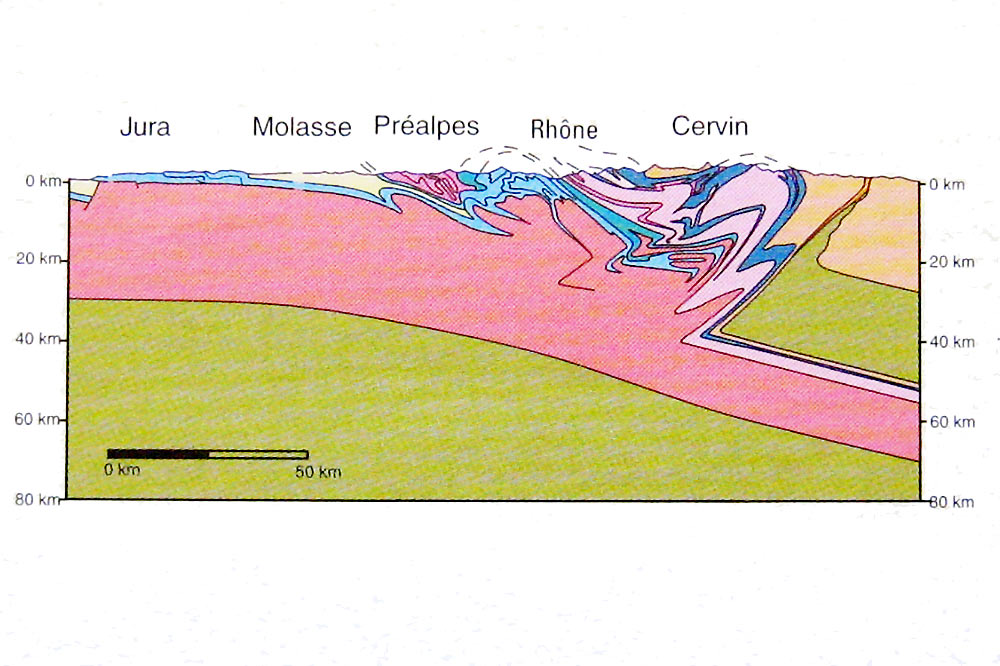

5. Les nappes de charriage

Bien loin de la vision catastrophique d’un accident de voiture ou d’une collision, la rencontre de deux continents se fait relativement doucement, à une vitesse variable ne dépassant en général pas 2cm par année. Les différentes masses de roches, dont nos sédiments océaniques, sont alors lentement compactées. Les immenses plis qui sont ainsi progressivement formés sont ensuite charriés à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres de leur lieu de sédimentation originel, où ils vont enfin s’élever au-dessus de la surface du globe et créer des chaînes de montagnes.

Loin d’être linéaire et continu, ce processus implique différentes phases de métamorphisme. Les roches qui constituent aujourd’hui les Alpes ont été déformées à plusieurs reprises, ce qui a entraîné en leur sein de nombreux plis, sous-plis et autres sous-sous-plis dont l’envergure varie entre un kilomètre et quelques millimètres ou même moins.

Les roches de l’Ardève font partie d’une unité géologique beaucoup plus grande qui est appelée la nappe de Morcles. Elle doit son nom aux splendides plis rocheux qui ornent la face sud-ouest des Dents de Morcles, situées à 10km à l’ouest d’ici. Ce pli est formé de sédiments océaniques, métamorphisés et déplacés, formés dans le même périmètre que ceux de l’Ardève.

En observant les différentes portions de roches qui affleurent ici, principalement sur les parois rocheuses sud et sud-ouest de l’Ardève, vous pouvez apercevoir différents plis plus ou moins grands. Comme ils sont tous orientés sud-est /

nord-ouest (soit la direction Chamoson / Mayens de Chamoson), les versants rocheux de l’Ardève en constituent une coupe presque parfaite, pratiquement perpendiculaire.

De son côté, la pente qui redescend (à 30°) depuis le sommet en direction de Chamoson se situe sur le flanc de ce pli. Il est marqué par une couche dure de sédiments calcaires car les couches supérieures, des schistes argileux plus fragiles, ont été érodées et ont disparu. En observant ces calcaires de plus près vous aurez peut-être même la chance d’y déceler quelques fossiles déformés, preuves de l’origine marine de ces roches.

Les fossiles et les plis rocheux sont les témoins des deux premiers chapitres de la géologie des Alpes, la formation et la déformation des roches. Cette histoire minérale ne s’arrête pourtant pas là. Si c’était le cas, vous seriez entourés de montagnes aux douces courbes épousant les contours des plis. D’autres phénomènes permettent d’expliquer le visage actuel des Alpes.

6. Les failles

Bien que la subduction se soit faite (et continue à s’effectuer) en douceur, elle a tout de même entraîné le déplacement de milliards de tonnes de roches sur des centaines de kilomètres. Même si ce processus a entraîné une plus grande malléabilité des roches, elles n’ont jamais atteint une parfaite homogénéité.

Les importants mouvements qu’ont subis les roches ont créé de nombreuses fissures en leur sein, à l’instar d’une baguette de pain que l’on tord et dont la croûte présente ensuite un réseau de failles parallèles qui fragilisent toute la zone de déformation.

Les importantes contraintes liées à ce choc de titans a également engendré des cassures s'enfonçant plus en profondeur - les failles – au sein des roches cristallines situées sous les nappes. Ces réseaux de failles constituent autant de lieux où deux portions de continent peuvent coulisser l’une sur l’autre, ce qui donne lieu à des tremblements de terre. La vallée du Rhône est située sur une telle zone de faille - appelée «Système décrochant Rhône - Simplon», ce qui explique le déclenchement régulier dans la région de petits séismes.

7. L’érosion

Au fur et à mesure de la formation des Alpes et de leur surrection (élévation), leurs roches ont été attaquées par les agents du climat. Parmi les phénomènes qui contribuent à l’érosion de ces montagnes, et qui constituent le dernier chapitre de leur histoire, on compte:

- L’alternance de gel et de dégel, qui entraîne un éclatement et une fragilisation des roches

- La gravité, qui fait chuter des blocs de pierre et s’affaisser des pans entiers de montagne

- L’eau qui, sous forme de pluie, de rivières ou de torrents, emporte avec elle des débris de roches de diverses tailles, creuse les vallées et fragilise les versants

- Les glaciers qui «rabotent» les montagnes

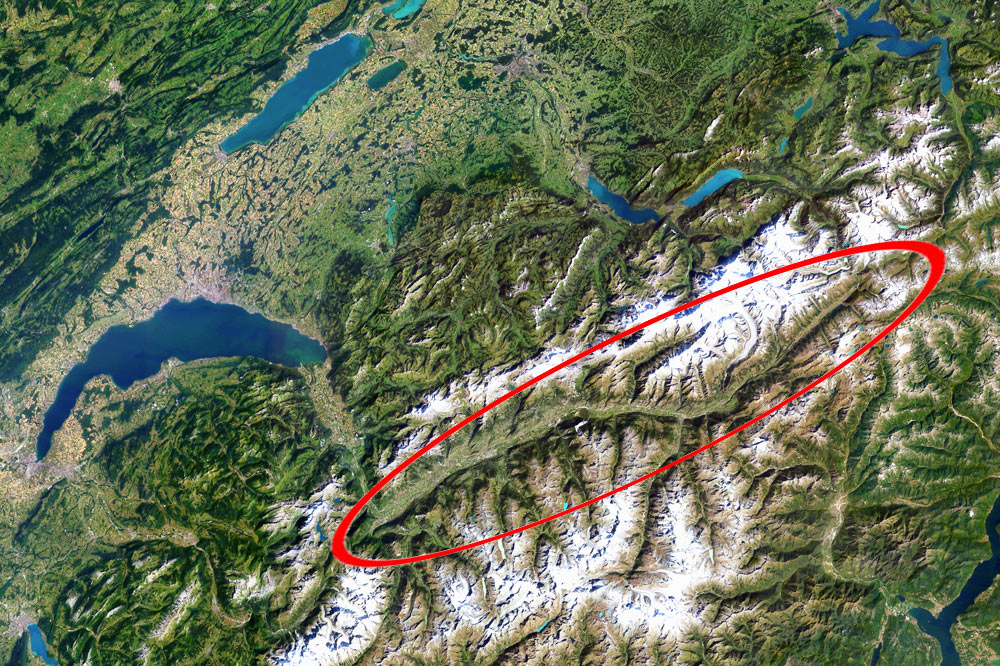

C’est sans aucun doute ce dernier phénomène qui engendre les plus grands bouleversements du paysage alpin. A plusieurs reprises durant le dernier million d’années, les glaciers ont connu une croissance phénoménale. Durant les différentes grandes glaciations, ils recouvraient la majeure partie de la Suisse, ne laissant émerger que quelques sommets.

Ces glaciers géants agissent alors comme des bulldozers, arrachant et rabotant des pans entiers de montagne. Tout comme les rivières, ils attaquent avec d’autant plus d’efficacité les zones déjà affaiblies par des failles ou des fissures. La vallée du Rhône et son «système décrochant Rhône - Simplon» constitue ainsi un terrain propice à l’avancement des glaces, qui y ont formé au fil des glaciations la vallée telle qu’on la connaît aujourd’hui.

Le visage actuel de l’Ardève s’explique lui aussi par l’action des glaciers. Une faille appartenant à ce système décrochant fragilisait son flanc sud. Le glacier du Rhône a ainsi pu y exercer une action abrasive plus intense, ce qui a engendré la formation de la paroi rocheuse. Quant à la paroi rocheuse sud-ouest, elle est due à une fragilisation de la roche induite lors de son plissement. Le glacier descendant d’Ovronnaz y a ainsi trouvé un terrain plus facile à éroder. Enfin, la pente qui descend de l’Ardève en direction de Chamoson longe une couche peu fragilisée de sédiments relativement durs. L’érosion due aux glaciers y a dès lors été moins importante.

Depuis le retrait des glaciers, il y a dix mille ans, l’eau, la gravité et l’alternance des phases de gel et de dégel ont continué à éroder les parois vertigineuses de l’Ardève. Ce processus d’érosion, qui tend à aplanir les montagnes, se poursuit encore aujourd’hui. Tout comme continue le rapprochement des continents africain et européen, qui pousse au contraire les Alpes vers le haut. L’histoire du paysage alpin est loin d’être terminée.